Tempo di lettura: 2 minuti

“Il potere logora chi non ce l’ha”, si dice.

E se provassimo a portare questa frase nel mondo dell’adozione?

Siamo abituati a pensare al potere in senso negativo: abuso, controllo sugli altri, sopraffazione. Ma il potere, nel suo significato più umano, è libertà di scelta, autonomia, diritto di autodeterminarsi.

Ed è proprio questo che, a molti adottati, è mancato. O che manca ancora.

Il potere, nell’adozione, è il grande non detto.

Non lo si nomina quasi mai. Non è educato. Non è utile. Non rientra nella narrazione amorevole che circonda l’adozione.

Eppure, il potere è lì. Agisce in ogni relazione adottiva.

A volte lo si subisce. A volte lo si combatte. Spesso si nega di averlo, mentre lo si esercita.

Gli adottati crescono in un sistema in cui il potere non l’hanno mai avuto.

Non hanno scelto di nascere, né di essere separati, né di essere adottati.

Non hanno scelto le origini da lasciare, il luogo da raggiungere, chi amare.

Tutto è già stato deciso.

E quando tutto è deciso da altri, il potere diventa un obiettivo fisso.

Va raggiunto, costi quel che costi.

Con modalità che spesso disorientano chi osserva.

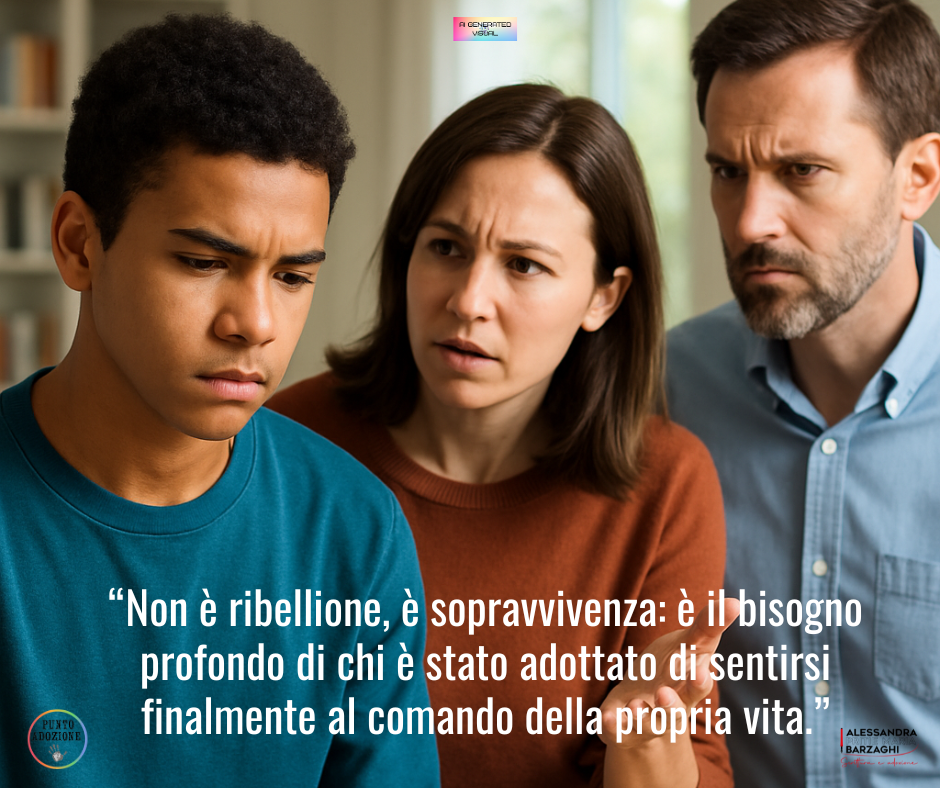

Io l’ho visto accadere più volte con mia figlia.

Piccoli episodi, all’apparenza insignificanti, diventano arene di controllo.

Un’osservazione, una correzione, una richiesta pratica – ed ecco che la tensione si accende.

Non è il contenuto che conta. È la regia.

Lei guida. Lei imposta. Lei decide il ritmo, il tono, la durata del conflitto.

Anche se sembra perderci, in realtà, in quel momento, ha raggiunto il suo scopo: avere potere.

E questo, per chi è stato adottato, è tanto.

Io non ho mai visto discontrollo, lì dentro, come dicono certi esperti.

C’è strategia emotiva, più o meno inconscia. Una forma di sopravvivenza.

Perché usare la ragione non serve.

Perché non è ammessa.

In un sistema in cui l’adozione viene ancora letta come gesto d’amore, di altruismo, di coraggio, di dono, di salvezza, il pensiero critico del figlio non può trovare posto.

E allora resta un’unica arma: l’emozione.

Chi urla, polemizza, si oppone, si irrigidisce, si chiude, spesso non sta cercando di distruggere il legame.

Sta cercando di esistere dentro quel legame.

A modo suo. Con una fatica immensa.

E dall’altra parte c’è un adulto che spesso non capisce.

Che si sente manipolato, umiliato. Che si difende, oppure cede. Che si fa prendere dalla paura.

Che vive la relazione con il figlio adottivo come un terreno minato, dove la tensione è continua e l’equilibrio sempre provvisorio.

Il conflitto è un modo per dire:

io esisto. Lasciami spazio. Lasciami scegliere qualcosa, anche se è sbagliata. Fammi sentire che questa vita è finalmente mia.

È faticoso da vivere, soprattutto nel lungo termine.

Ma se iniziamo a guardarlo, a riconoscerlo, e magari a nominarlo insieme ai nostri figli – anche quando loro lo mettono in atto senza saperlo – forse si apre uno spiraglio.

E da lì, qualcosa può davvero cambiare.